未来共生型住宅とは?家族の安心とつながりを育む住まいづくり

はじめに

かつて「家」は、

雨風をしのぎ、家族が集う場所でした。

しかし今、人生100年時代を迎え、

建築基準法が大きく変わると共に、

住まいに求められる役割も

大きく変わろうとしています。

「暮らしを育てる、未来共生型住宅」

──それは、性能だけでなく、

感性・つながり・未来への備えを兼ね備えた住まい。

家族の健康、地域とのつながり、環境への配慮、

そして経済性。

これらをバランスよく実現することで、

住まいは“暮らしを育てる器”へと進化します。

第1章:未来共生型住宅とは

「高性能住宅」との違い

──性能だけでは語れない“暮らしの質”

近年、住宅業界では

「高性能住宅」という言葉が

広く浸透しています。

高断熱・高気密・省エネ・耐震性など、

数値で測れる性能を備えた住まいは、

快適性や光熱費削減に大きく貢献します。

しかし、性能が高い=暮らしやすいとは限りません。

高性能住宅は、あくまで

「物理的な快適さ」を追求した住まいです。

一方、「未来共生型住宅」は、

そこに人間らしい感性

・つながり

・未来への備えを加えた、

より包括的な住まいの概念です。

たとえば、断熱性が高くても、

家族の動線が

不自然で孤立感を生む間取りでは、

心の快適さは得られません。

また、太陽光発電を導入しても、

地域とのつながりや

災害時の対応力がなければ、

安心感は不十分です。

未来共生型住宅は、性能を土台にしながら、

暮らしの質を育てる設計思想を持っています。

それは、家族の健康、感性、地域との共生、

そして未来への柔軟な対応力までを含んだ、

次世代の住まいのかたちなのです。

「共生」の意味を紐解く

──家族・地域・自然との調和

「共生」という言葉は、

環境問題や福祉の文脈で使われることが多いですが、

住宅においては暮らしのあらゆる関係性を

調和させることを意味します。

まずは、家族との共生。

多世代が同居する家庭では、

プライバシーとつながりのバランスが重要です。

未来共生型住宅では、

世代ごとの生活リズムや価値観を尊重しながら、

自然な交流が生まれる空間設計が求められます。

次に、地域との共生。

災害時の助け合いや、見守りの仕組み、地元資源の活用など、住まいが地域の一部として機能することで、孤立しない安心感が生まれます。

そして、自然との共生。

風や光、緑を取り入れた設計は、

心身の健康を支えるだけでなく、

季節の移ろいを感じる豊かな暮らしを育みます。

また、太陽光発電や雨水利用など、

環境負荷を減らす工夫も

未来共生型住宅の重要な要素です。

共生とは、一方的な支配ではなく、

互いに支え合う関係性。

未来共生型住宅は、住まいを通じて

その関係性を育てる場でもあるのです。

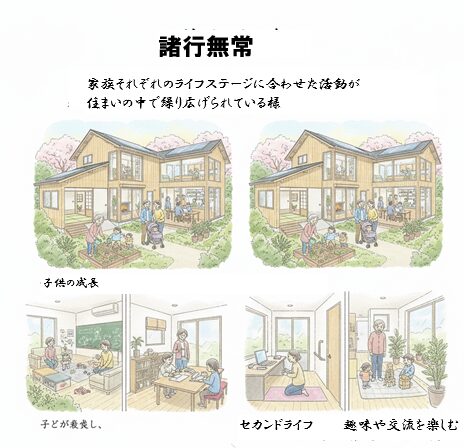

暮らしを“育てる”という視点

──住まいは人生の伴走者

住まいは、完成した瞬間がゴールではありません。

むしろ、そこから始まる家族の物語を支える舞台です。

子どもが成長し、

親が年を重ね、

働き方が変わり、

趣味が増える

──

暮らしは常に変化し続けます。

未来共生型住宅は、

その変化に柔軟に寄り添い、

暮らしを育てる器として設計されます。

たとえば、可変性のある間取りは、

子育て期から介護期まで対応可能。

趣味や在宅ワークに合わせて

空間を使い分けることで、

住まいが人生の可能性を広げてくれます。

また、自然素材や光の設計は、

感性を刺激し、心の豊かさを育みます。

住まいが「ただ住む場所」ではなく、

「人生を育てる場所」になる

──

それが、未来共生型住宅の本質です。

暮らしの変化に寄り添う住まい

「おばあちゃんがうちに来てから、

家の空気が変わった気がするんです。」

そう語るのは、神奈川県に住む3児の母・佐藤さん。

夫婦と子どもたちの5人暮らしに、

要介護の母親が加わったことで、

暮らし方も住まいの使い方も大きく変化しました。

「最初は不安でした。

介護スペースや動線のこと、プライバシーのこと…。

でも、リフォームを機に

“家族みんなが心地よく過ごせる空間”を

考え直したんです。」

佐藤さんが選んだのは、

“未来共生型住宅”という考え方。

ただ性能が高いだけでなく、

家族の変化に寄り添い、地域や自然と調和する住まい。

その結果、家族の会話が増え、

子どもたちもおばあちゃんに

自然と手を差し伸べるようになったといいます。

「家って、ただ住む場所じゃないんですね。

家族の関係を育ててくれる場所なんだって、

今は実感しています。」

第2章:未来共生型住宅の設計要素と機能

家族の変化に寄り添う「可変性」設計

住まいは、

家族の成長とともに変化する

“生き物”のような存在です。

子どもが生まれ、成長し、巣立ち、

そして親が年を重ねていく

──

そのすべての段階に対応できる柔軟な設計が、

未来共生型住宅の核となります。

- 可変間取り:

スライド式の壁や可動収納を使えば、

子ども部屋を2つに分けたり、

将来はワークスペースに転用したりと、

ライフステージに応じた空間の再構成が可能です。

⇑可動間仕切り子供部屋

- 多世代同居への配慮:

玄関の2WAY動線や、

世代ごとの生活リズムを考慮した

ゾーニング(生活領域の分離と接点の設計)により、

プライバシーとつながりの両立を実現します。 - 介護・育児の両立設計:

バリアフリー動線や、

見守りやすいキッチン配置など、

家族のケアが自然に行える設計が、

安心感を育みます。

⇑介護バリアフリー浴室

暮らしは変わる。

だからこそ、住まいも変われるように

──

未来共生型住宅は、

家族の物語に寄り添い続ける

柔軟性を備えています。

自然と調和する「環境共生」テクノロジー

⇑ダイキン住宅向け全館換気全館空調

自然の力を活かすことは、

快適さと持続可能性の両立につながります。

未来共生型住宅では、環境との共生を

“技術”と“感性”の両面から実現します。

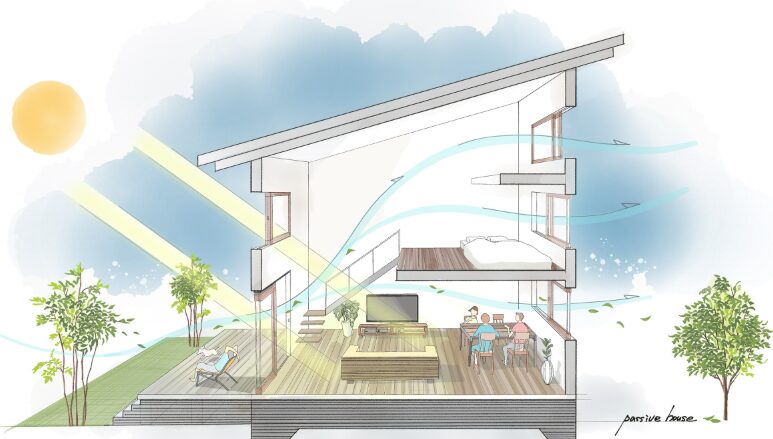

- パッシブデザイン:

南向きの窓、庇の設計、通風経路など、

自然の光と風を最大限に活かすことで、

冷暖房に頼らない快適な室内環境をつくります。

⇑パッシブデザイン

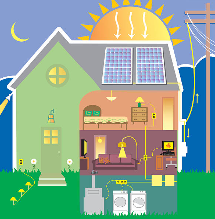

- 再生可能エネルギーの活用:

太陽光発電+蓄電池の組み合わせは、

災害時の自立性も高め、安心感を提供します。

⇑自産自消型住宅イラスト

- 雨水利用・植栽設計:

雨水タンクによる庭の散水や、

四季を感じる植栽は、

自然とのつながりを日常に取り戻します。 - 自然素材の採用:

無垢材や珪藻土など、呼吸する素材は、

空気の質を高め、家族の健康を支えます。

自然を“制御”するのではなく、

“受け入れ、活かす”

──

それが、未来共生型住宅の環境共生思想です。

地域とつながる「安心・連携」インフラ

住まいは、

地域の中で生きています。

災害時の助け合い、

高齢者の見守り、

子どもの安全

──

それらは、家だけでは完結しません。

- 災害対応力のある設計:

太陽光+蓄電池、

非常用水タンク、

断熱性の高い構造などにより、

停電時でも最低限の生活が維持できます。

⇑停電時に稼働する冷蔵庫やスマートフォン充電の様子

- 地域連携システム:

見守りセンサーや、

自治体との連携アプリなどにより、

高齢者の安否確認や

緊急時の情報共有が可能です。

⇓スマートホームで防犯管理も

- 地元資源の活用:

地元工務店との協働や、地域材の使用は、

メンテナンス性と地域経済への貢献を両立します。 - 交流を促す設計:

玄関前のベンチ、共有菜園、オープンな庭など、

自然な交流が生まれる場づくりが、

孤立を防ぎます。

「地域とつながる家」は、

「孤立しない暮らし」を

支えるインフラでもあるのです。

感性を育てる「暮らしの質」への配慮

未来共生型住宅は、

性能や機能だけでなく、

“心地よさ”や“感性”を

育てる住まいでもあります。

- 五感への配慮:

朝の光が差し込む窓、

木の香りが漂う床材、

静かな読書スペース

──

それらは、

家族の心を整える力を持っています。 - 記憶を刻む設計:

子どもの手形を残す壁、

家族写真を飾る棚、

記念樹を植える庭

──

住まいが家族の歴史を

記録する場になります。 - 余白のある空間:

忙しい日常の中に、

ふと立ち止まれる場所があること。

畳コーナーや小さな書斎は、

心の余裕を育てます。

暮らしの質とは、

目に見えない“心の快適さ”。

未来共生型住宅は、

それを設計に込めることで、

家族の幸福感を支えます。

「うちの場合はどうなるんだろう?」

そんな疑問を、

今すぐプロに聞いてみませんか。

| サービス名 | 特徴 | お勧め |

|---|---|---|

リショップナビ | 業界最大手で登録工務店数は№1.サポート体制も充実!リショップナビは、厳格な審査済みの優良リフォーム会社を最大5社まで無料でご紹介。経験実績豊富で、多くの事例に学べる。独自の保証制度や年中無休のサポートで、安心して比較検討できるサービスです。 | 多くの選択肢から比較検討したい、実績と保証で安心を重視する方。 |

フルリノ | フルリノは、工務店相談前にリノベのプロが相談受付。 フルリノ!は、地域の実力派工務店にも適正価格で直接依頼できるサイト。無理な営業は一切なく、無料のWEB個別相談で安心してリノベーションの検討ができます。 | 専門家と相談しながら、自分のペースでじっくりリノベを進めたい方。 |

| ユタカホーム | 東京限定|地域に根ざしたサービスを提供するユタカホーム。 東京都内限定!ユタカホームの主な特徴は、外壁塗装・リフォームにおける長年の経験と技術力、豊富な塗料の選択肢、お客様のニーズに合わせたデザイン提案力、そして誠実な顧客対応です。 | 東京都内で、地域に密着した丁寧な外壁塗装やリフォームを望む方。 |

住空間本舗 | 住空間本舗|キッチンリフォーム・外構工事・白蟻の無料現地調査申込み・群馬県・埼玉県限定の地元密着工務店 住空間本舗の特徴:現地調査・お見積もりが無料なこと、自社の職人が施工から充実したアフターフォローまでを一貫して行うことにより費用を抑えた高品質な工事の提案、丁寧なコミュニケです。 | 群馬・埼玉で、費用を抑えつつ高品質な工事を求める地域密着重視の方。 |

第3章:経済性と持続可能性

──未来共生型住宅は“賢い選択”である

第3章では、未来共生型住宅が「理想論」ではなく「現実的な選択肢」であることを、経済性と持続可能性の観点から読者に納得してもらう構成にしています。家族の安心と将来の備えを両立できる住まいとして、数字と感性の両面からお話します。

初期コストは高くても、長期的には“得”になる

• 光熱費の削減:

断熱性・気密性の高い構造+太陽光発電により、

年間の光熱費が大幅に削減。

10年で数十万円の差が出ることも。

• メンテナンスコストの抑制:

自然素材や地元材は、

経年変化を味わいながら使えるため、

頻繁な交換が不要。

• 資産価値の維持・向上:

環境性能や災害対応力の高い住宅は、

将来的な売却時にも評価されやすく、

資産価値が落ちにくい。

補助制度や税制優遇を活用すれば、導入ハードルは下がる

• 補助金制度:

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援、

長期優良住宅制度、

地域型住宅グリーン化事業などがあります。

補助金に関する説明:

住宅リフォーム補助金!知らないと損する補助金

を参照ください。

詳細は業者にお尋ねすることをお勧めします。

• 税制優遇:

住宅ローン控除、

固定資産税の軽減措置、

贈与税の非課税枠などがあります。

• 自治体独自の支援:

神奈川県や横浜市では、

災害対応住宅や高齢者配慮住宅への

助成制度もありますので役所にご確認ください。

持続可能性──家族にも地球にもやさしい暮らし

• CO₂排出量の削減:

太陽光発電や高断熱設計により、

家庭からの温室効果ガス排出を大幅に削減

• 地域循環型の資材利用:

地元材や再生可能素材の活用は、

輸送エネルギーの削減と

地域経済の活性化につながる

• 長寿命設計:

耐久性の高い構造と

メンテナンス性の良さにより、

建て替えサイクルを延ばし、

廃棄物を減らす。

家族の未来と、地球の未来を

同時に守る住まい

──それが未来共生型住宅です。

暮らしの“安心”も、経済性の一部

• 災害時の自立性は、

避難費用や精神的負担の軽減につながる

• 健康的な室内環境は、

医療費の抑制にも貢献

• 地域とのつながりは、

子育てや高齢者の見守りにおいて、

無形の支援となる

第4章:未来共生型住宅を選んだ家族の声

──暮らしが変わる瞬間

事例①:三世代同居を叶えた

「つながりと距離感のある家」

神奈川県横浜市

・佐藤さん一家(祖母+夫婦+子ども2人)

- 課題:

祖母の介護と子育てを両立するため、

住まいの動線とプライバシーに悩んでいた。 - 選択した設計:

2WAY玄関、

世代別ゾーニング、

見守りやすいキッチン配置 - 変化:

一緒に暮らすことになり、以前より、

「おばあちゃんの笑顔が増えた」

「子どもたちが自然に手伝うようになった」

ことで大満足しています。

️ 【家族の声:】

「家族の距離がちょうどよくなったんです。

誰かが困っていたら、自然と気づける。

そんな空間があるだけで、心が軽くなりました。」

事例②:自然と暮らす

「光と風が通る家」で健康的な毎日

千葉県市川市

・高橋さん夫妻(共働き+在宅ワーク)

- 課題:

在宅ワーク中心の生活で、

閉塞感や体調不良を感じていた。 - 選択した設計:

南向き窓+庇、

通風設計、

無垢材の床、

自然素材の壁。 - 変化:

「朝の光で目覚めるようになった」

「空気が澄んでいて、集中力が続く」

【 家族の声:】

「家の中に“季節”があるって、

こんなに心地いいんですね。

春の風、夏の光、秋の香り

──

全部、暮らしの一部になりました。」

事例③:災害に備えた「自立型住宅」で安心を手に入れた

静岡県沼津市

・伊藤さん一家(夫婦+小学生の子ども)

- 課題:

地震や停電への不安が強く、

災害時の備えを住まいに求めた! - 選択した設計:

太陽光+蓄電池、

雨水タンク、

断熱性の高い構造 - 変化:

「停電時も家で過ごせた」

「子どもが怖がらなくなった」

自立型住宅とは:

自然エネルギーを最大限に活用し、

エネルギー消費量を削減した、

環境負荷の少ない住宅のこと。

【家族の声:】

「災害が起きても、家が守ってくれる

──

そんな安心感があるだけで、

暮らしの質がまるで違います。」

「資料請求や無料相談で、

未来共生型住宅の第一歩を踏み出しましょう。」

第5章:未来共生型住宅 実践ガイド

──理想を“現実”にするためのステップ

ステップ①:家族の未来像を言語化する

未来共生型住宅は、

単なる性能や設備の選択ではなく、

家族の価値観や未来像を

住まいに落とし込むプロセスです。

- 10年後、誰がどんなふうに暮らしているか?

- どんな時間を家族と過ごしたいか?

- どんな不安を住まいで解消したいか?

ステップ②:優先すべき「共生軸」を決める

未来共生型住宅には、

家族・自然・地域という

3つの共生軸があります。

すべてを完璧に取り入れる必要はなく、

自分たちにとって

最も大切な軸を明確にすること

が成功の鍵です。

- 介護や子育てが中心なら

「家族との共生」 - 健康や環境意識が強いなら

「自然との共生」 - 災害対策や地域連携を重視するなら

「地域との共生」

あなたの暮らしに必要な“共生軸”はどれですか?

ステップ③:設計者・施工会社との対話を重ねる

未来共生型住宅は、

設計者との対話が非常に重要です。

自分たちの価値観や暮らし方を共有し、

共感してくれるパートナーを選ぶことが、

理想の住まいづくりにつながります。

- 設計者との初回面談では

「暮らしの理想」を伝えることを重視 - 施工会社には、

打合せ時や紹介を受ける際には

「地域性」「素材」「災害対応力」

などの実績を確認することです。 - 家族も一緒に打ち合わせに参加し、

全員の声を反映するようにしましょう。

“図面”より先に、

“価値観”を共有することが、

未来共生型住宅の第一歩です。

ステップ④:補助制度・資金計画を整理する

理想の住まいを現実にするには、

経済的な裏付けと制度の活用が欠かせません。

- ZEH補助金、

長期優良住宅制度、

自治体の助成金など

を調査し活用できるようにしましょう。 - 住宅ローン控除や

固定資産税の軽減措置も視野に - 設計段階で

「補助金対象の仕様」にすることで、

予算内に収めやすくなる努力をすることです。

補助制度を味方につければ、

“理想の住まい”が“手の届く選択肢”になります。

ステップ⑤:暮らしの“育て方”を考える

第5章 未来共生型住宅 実践ガイド

ここではあなたが、

自分の暮らしに照らしながら、

考えを整理できるような

チェックリストとワークシートを

ご提案します。

どちらも、家族の価値観や

住まいの優先軸を言語化し、

行動につなげる設計となります。

チェックリスト案:

未来共生型住宅の準備度を確認しよう

あなたの暮らし、未来共生型住宅に向いていますか?

| チェック項目 | 内容 | ✔欄 |

|---|---|---|

| 家族構成に変化がある予定 | 子供の成長、親の介護、同居など | □ |

| 自然の光や風を活かした暮らしに憧れる | パッシブ設計や自然素材に興味がある。 | □ |

| 災害時の備えに不安がある | 停電・断水時の対応力を住まいに備えたい | □ |

| 地域とのつながりを大切にしたい | 見守りや交流のある暮らしに価値を感じる | □ |

| 補助金や制度を活用して賢く建てたい | ZEHや長期優良住宅などを検討したい | □ |

| 住まいに「感性」や「記憶」を刻みたい | 暮らしの質や家族の思い出を重視したい | □ |

3つ以上チェックがあれば、未来共生型住宅導入に向いています!

ワークシート案:「家族の未来マップ」

10年後のわが家を描いてみよう

セクション1:家族構成の変化予測

- 今の家族構成:______________

- 5年後の予想:______________

- 10年後の予想:______________

セクション2:暮らしの理想と不安

- どんな時間を家族と過ごしたい?

→ 例:週末に庭で食事、祖母と子どもが

自然に交流できる空間 など

→ 自由記述:____________________ - 今の住まいで感じている不安は?

→ 例:冬の寒さ、介護動線、災害時の備え など

→ 自由記述:____________________

セクション3:優先したい共生軸(○をつける)

- 家族との共生 ○/△/×

- 自然との共生 ○/△/×

- 地域との共生 ○/△/×

第6章:暮らしの未来像

──未来共生型住宅が育む

人生100年の安心と豊かさ

第6章では、これまでの内容を総括しながら、

未来共生型住宅が描く

「暮らしの未来像」をあなたに提示します。

ここでは、感性と希望を込めて、

住まいが人生に与える影響を深く描いていきます。

住まいは「守るもの」から「育てるもの」へ

かつて住まいは、雨風をしのぎ、

家族を守る“シェルター”のような存在でした。

しかし、人生100年時代を迎えた今、

住まいは

【家族の成長や変化に寄り添い、

暮らしを育てる“伴走者”】

へと進化しています。

- 子育て期には、

安心して遊べる空間と見守りやすい動線 - 介護期には、

負担を減らし、尊厳を守るバリアフリー設計 - 自立期には、

趣味や仕事に集中できる余白のある空間

未来共生型住宅は、こうした

人生のステージすべてに

対応できる柔軟性と感性

を備えています。

家族の絆を育てる「つながりの設計」

家族が同じ空間にいるだけでは、

絆は育ちません。

未来共生型住宅では、

自然な交流が生まれる設計が、

家族の関係性を深めます。

- リビングの中心に

配置されたキッチンで、

会話が生まれる - 世代ごとの生活リズムを

尊重しながら、

共有スペースでつながる - 記念樹や手形など、

家族の記憶を住まいに刻む工夫

住まいが

「家族の物語を記録する場所」

になることで、

絆は時間とともに深まっていきます。

暮らしの安心が、人生の質を高める

災害時に電気が使える、

冬でも暖かい、

空気が澄んでいる

──

これらの安心は、

日々のストレスを減らし、

心の余裕を生み出します。

- 健康的な室内環境は、

医療費の削減にもつながる - 地域とのつながりは、

孤立を防ぎ、見守りの安心を提供 - 経済的な安定は、

将来への不安を軽減し、

暮らしの質を向上させる

未来共生型住宅は、

目に見えない“安心の価値”を

住まいに込める設計思想です。

未来を見据えた選択が、次世代への贈り物になる

今、あなたが選ぶ住まいは、

子どもや孫の暮らしにも影響を与える選択です。

環境負荷を減らし、

地域とつながり、

家族の健康を守る

──

それは、次世代にとっての

「当たり前」をつくることでもあります。

- 再生可能エネルギーの活用は、

地球環境への責任 - 地元工務店との協働は、

地域経済への貢献 - 長寿命設計は、

資産価値の継承と廃棄物削減につながる

未来共生型住宅は、

家族の未来と、社会の未来を

同時に育てる住まいなのです。

あなたの暮らしが、

家族の未来が、

そして地域と自然が、

ひとつにつながる住まいづくりを

──

今、始めてみませんか。

ご覧いただき、ありがとうございました。

あなたの理想の住まいづくりを、

さらに具体的にするために。

ぜひ下記掲載の記事もお役立てください。

https://shorturl.fm/ZrriH