耐震対策!震度7強の地震から家族を守れ

はじめに

地震は、瞬く間に人々の生活を変える力強い自然災害です。

特に、震度7強の地震では、

建物の耐震性が命に関わる重要性を持ちます。

地震国日本では、関東直下型地震や東海東南海地震が

いつ起きてもおかしくないと言われている今日に於いて

地震対策の見直しがなかなか行き渡っていません。

残念なことに、災害に遭われた方は口をそろえて、

『過去に体験したことの無い災害だった』と仰っています。

でも、反面対策を講じていたお家は無事に現存しています。

この事実を知って、予め地震対策すべきだと思うのです。

この記事では、耐震住宅と地震対策について詳しく解説し、

住宅性能評価書の重要性や耐震リフォームのメリットなど、

安全住宅を実現するための知識を提供します。

最後に、令和6年8月に国土交通省公表された

【木造住宅の安全確保方策マニュアル】

PDFの概略をご紹介します。

耐震住宅と地震対策|住宅性能評価書の重要性と解読

リフォームを検討されている場合は、ご自宅の安全と快適性を高めるための一歩として、安全かつ快適な住空間を実現するための計画を立てることをお勧めします。補助金制度などの利用も検討してみてください。

安全住宅リフォームは命あっての物種丈夫に造ろう!

安全な住宅リフォームは、確かに命あっての物種ですね。災害から家族の命と住宅を守るための耐震リフォームは、地震や台風などの自然災害に備えて、住宅を補修・補強することが重要です。

具体的には、耐震性を高める工事、暴風対策、火災対策、ライフライン対策などがあります。これらのリフォームを通じて、建物や住民の安全を確保し、被害を最小限に抑えることができます。

そして何より大切なことは、我が家の健康状態をしることです。

我が家が台風や暴風、さらには地震から守ることのできる状態にあるかを確認できていることです。

実はこんな例もありました。

友人の住宅ですがもう入居して40年過ぎた家でしたが、お風呂場は昔ながらのタイル張りのきれいなお風呂場でした。ですが床下に潜り壁の状態を点検したところ、間柱やタイル下地の木材はボソボソで計上をなしておらず、柱や筋交いの一部もボソボソで、もし大地震があれば倒壊を免れないような状態だったのです。

それ以外にも、新築間もないお家で雨漏れがあり、モルタルをはがして柱の状態を点検したところ、柱が蒸けた状態にあり、柱を交換して補修した例もあります。

このように木材は雨漏りによる雨水や湿気に対して弱い特徴があります。

ですからご自宅の健康状態を知って、ご家族を守ることができる状況下にあるかどうか、確認する必要があるのです。

自分でそのような点検はできないよ、という場合には、既存住宅の手てモノ調査機関にインスペクションという調査機関がいますので、有料となりますがご確認されることをお勧めします。インスペクションについて詳しくご説明していますのでご覧ください。

地震に強い住宅リフォームの重要性

日本では地震が多発するため、

住宅の耐震性は非常に重要です。

特に築年数が経った住宅は、

大きな地震が来た際の不安が常につきまといます。

安心して暮らすために、

以下のポイントを考慮することが大切です。

耐震リフォームで暮らしの安全住宅を実現

家族の安全を守るためには、

住宅の耐震性を向上させることが非常に重要です。国の指針は震度7以上の巨大な地震にも座屈せず、家族を圧死から守る強い家づくりにあります。

以下は耐震性を高めるための具体的な対策です。

- 家の特徴と要注意ポイント:

• 外壁の量:

木造住宅の外壁は建物を支える重要な要素です。

1階の外壁が少ない場合、耐震性能に不安が生じます。

• 外壁のライン:

2階が1階よりも大きく飛び出していたり、

複雑な形の家は地震や台風などの揺れに弱点があります。

• 吹抜けの影響:

吹抜けがある場合、横からの力がかかったときに

ねじれが生じ、家全体に影響する可能性があります。

• 築年数:

耐震性能は、1981年以前に建てられた家は要注意です。

築年数で耐震評価が変わることに注意しましょう。

ⅰ.旧耐震基準は、1950年から1981年5月31日までに建築確認を

行った建物に適用された耐震基準で、

震度5程度の地震で倒壊しないレベルが要求されていました。

ⅱ.一方、新耐震基準は1981年6月1日から適用されており、

震度6強~7程度の地震で倒壊しないレベルが求められています。

また、旧耐震基準では中地震のみを考慮していましたが、

新耐震基準では中地震と大地震の両方に対処するため、

一次設計と二次設計の2段階で

耐震チェックが行われるようになりました。

一次設計では中地震対策として、

柱や梁、壁などを強化して変形を抑え、

二次設計では大地震対策として、

柱や梁などが変形しても倒壊・崩落しない

構造にすることが求められています。

さらに、旧耐震基準では倒壊さえしなければ

人命が守られるという考え方がベースにありましたが、

新耐震基準では損傷自体しないことを目的としています。 - 地盤の強化:

• 地盤が揺れる地震に対抗するためには、地盤の強さが重要です。軟弱な地盤は建物の倒壊リスクを高めます。 - 耐震リフォーム:

• 基礎:

基礎に十分な強度が必要です。

無筋基礎の場合は基礎コンクリートを

増打ちするなどの方法で補強します。

• 接合部:

柱と土台、柱と梁などの接合部は地震時に大きな力が加わります。

金物を使用して強度を高めます。

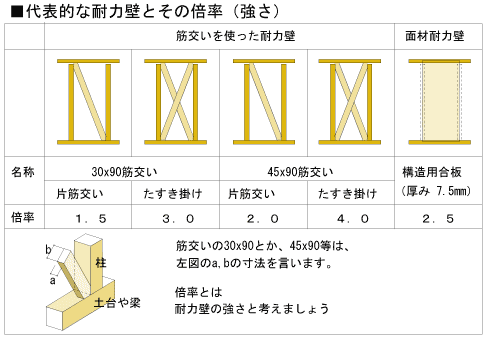

• 壁:

筋交いや面材による壁の補強で揺れに対する

強度を高めることが効果的です。

• 屋根:

軽量な屋根材に交換することで全体の耐震性を向上させます。

• 減築:

2階の床面積を減らすことで

耐震性をアップさせる方法もあります。 - 土地探しとハザードマップ:

• 土地を購入する際は、ハザードマップを確認して

危険度の低い土地を選ぶことが重要とされています。

耐震リフォームにより、安心して暮らせる住宅を実現しましょう。

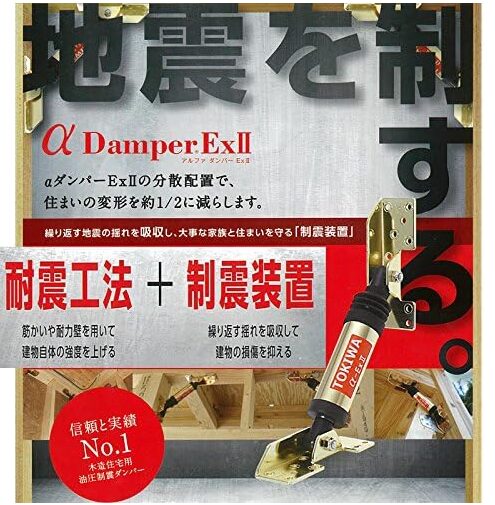

【法人様限定販売】【8個入】制振装置 アルファ ダンパーEx2 木造住宅用 制振 耐震 メンテナンス不要 10000棟以上の実績 トキワシステム

1. 耐震補強の種類をより詳しく解説

耐震補強の種類を解説!【図解でわかりやすく】

地震から家を守るためには、建物の構造に応じて

適切な耐震補強を行う必要があります。

代表的な耐震補強工法には、以下のようなものがあります。

- 壁を増やす方法:

耐力壁を増設することで、建物の強度を高めます。

耐力壁を増設する様子

- 柱や梁を補強する方法:

既存の柱や梁に鋼板や炭素繊維などを巻き付けて補強します。

柱に鋼板を巻き付けて補強する様子

- 基礎を補強する方法:

建物の基礎部分を強化することで、地震の揺れに耐える力を高めます。

基礎を補強する様子

それぞれの工法には、

費用や施工期間、効果などが異なります。

専門業者に相談し、ご自宅の状況に合った

耐震補強方法を選びましょう。

2. 地震対策グッズを紹介

今すぐできる!地震対策グッズで家を守る

地震による被害を軽減するためには、

建物の耐震化だけでなく、

家具の転倒防止などの対策も重要です。

家具転倒防止器具やガラス飛散防止フィルムなど、

様々な地震対策グッズが販売されています。

- 家具転倒防止器具:

家具と壁を固定することで、転倒を防ぎます。

- ガラス飛散防止フィルム:

窓ガラスに貼ることで、地震で割れたガラスが飛び散るのを防ぎます。

ガラス飛散防止フィルム

- 耐震マット:

家具や家電製品の下に敷くことで、滑りや転倒を防ぎます。

耐震マット

これらのグッズを効果的に活用することで、

地震による被害を最小限に抑えることができます。

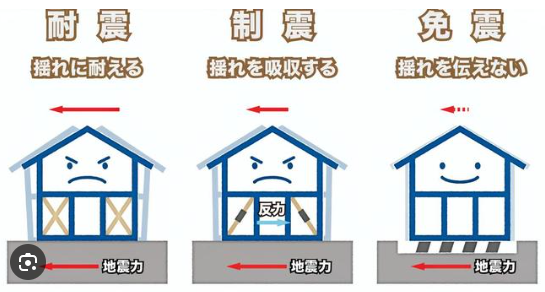

地震対策における耐震と免震・制震の違い

1.耐震補強の種類をより詳しく解説

地震に強い家の構造的特徴

地震に強い家にする方法には、

耐震構造、制振構造、免震構造という

3つの大事な仕組みがあります。

これらは家を守る

スーパーパワーみたいなものなんですね。

耐震構造:

地震が来てもびくともしない強さを持っています。

家をしっかりと支える筋肉みたいなものなんですね。

建物自体の構造部分(壁や柱、梁など)を強くして、

地震の揺れに耐えるように設計された構造です。

制振構造:

制震ダンパーは、地震の揺れエネルギーを吸収し、

建物の揺れを抑制する装置です。

ダンパーの種類には、

オイルダンパー、粘弾性ダンパーなどがあり、

建物の構造や規模に合わせて

適切なダンパーが選定されます。

制震ダンパーを設置することで、建物の損傷を軽減し、

家具の転倒や落下を防ぐ効果も期待できます。

免震構造:

地震の揺れを家に伝えないようにする

魔法のカーペットみたいなもの。

家がゆっくり揺れるから、中のものが壊れにくい。

建物と基礎との間に地震の力を緩衝する装置を設けて、

地震の力を建物に直接伝わらないようにする構造です。

地盤の強さと家の安全性

家を建てる土地もチェックが大事。

地盤がしっかりしているかどうかは、

家が安全かどうかを決める大きなポイントです。

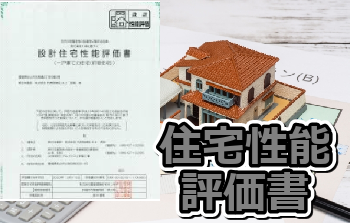

住宅性能評価書の重要性について

住宅性能評価書は、住宅の品質と性能を客観的に評価する重要な文書であると言われています。この評価は、住宅の安全性、快適性、耐久性などを総合的に評価し、その結果を文書化したものです。

住宅性能評価書について

住宅性能評価には「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類があります。設計住宅性能評価書は設計段階での住宅の性能を評価し、建設住宅性能評価書は、建築途中及び完成時の住宅の性能を評価します。

住宅性能評価は、以下のような重要な理由から必要です。

• 品質保証:

住宅の構造や安全性、耐久性などを客観的に評価し、

品質・性能を保証します。

• 資産価値の維持:

性能評価を受けた住宅は、

その品質・性能が認められているため、

将来的に高額での売却が見込めます。

• 長期的なコスト削減:

住宅の維持管理や修繕の容易さは、

長期的に見てコスト削減に繋がります。

• エネルギー効率の向上:

省エネルギー性能の評価を通じて、

住宅のエネルギー効率が高まります。

• 消費者の意識向上:

住宅選びの際の重要なポイントを教え、

より賢明な選択をする手助けをします。

また、中古住宅市場では、

性能評価により住宅の現状が明確になり、

購入者の不安を軽減します。

新築と中古住宅の性能評価は異なりますが、

どちらも住宅選び時において非常に重要な役割を担っています。

住宅性能評価は義務?

住宅の建設時に住宅性能評価書の取得は義務ではありませんが、

取得によるメリットが多くあります。

メリット

住宅性能評価書を取得すると、

住宅ローン借り入れや地震保険に加入する場合に

優遇を受けられる可能性があります。

また、注文住宅を建てる場合は耐震性能や耐火性能、

省エネ性能などが希望するレベルになるよう設計されているか、

施工されているかを専門家にチェックしてもらえます。

分譲住宅を買う場合も、

客観的な数値で性能が表示されているので、

自分の希望に合う住宅を選ぶことができます。

住宅性能評価書の取得にかかる費用

建設住宅性能評価書の費用についても、

登録住宅性能評価機関が独自に定めています。

建設住宅性能評価書にかかる費用は、10〜20万円程度です。

さらに設計住宅性能評価書もあわせて取得する場合には、

30万円前後の費用がかかるようです。

申込み先の詳しいことは、

国土交通省公開の指定住宅性能評価機関一覧を参考にしてください。

あなたのお住まい地方の住宅性能評価機関を確認の上お問い合わせください。

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/07/071217_3/071217_3_2.pdf

耐震性を高めるための屋根や建物の工事方法

日本では地震が多発するため、住宅の耐震性は非常に重要です。特に築年数が経った住宅は、大きな地震が来た際の不安が常につきまといます。安心して暮らすために、以下のポイントを考慮することが大切です。

- 屋根の軽量化:

• 屋根の軽量化は、建物の耐震性を

向上させるために主に行われます。

• メリット:

頭が軽ければ地震に対しては強くなる:

屋根が軽いほど、地震時の負荷が軽減されます。

落下時の被害を抑える:

軽量で強度の高い屋根材に交換することで、

落下時の被害を最小限に抑えられます。 - 壁の補強:

• 壁の筋交いや補強用面材による壁の補強を行います。

• メリット:

揺れに対する強度を高める:

壁の補強で建物全体の耐震性を向上させます。 - 基礎の補強:

• 基礎の強さ:

地盤が揺れる地震に対抗するためには、基礎の強さが重要です。

• 基礎の補修:

無筋基礎の有筋化やひび割れの補修を行います。 - 屋根材の選定:

• 屋根の軽量化:

屋根材を軽量で強度の高いものに交換することで、

耐震性を向上させます。

• 金属板・スレート瓦:

金属瓦やスレート屋根などが選択肢です。 - 耐震診断:

• 耐震性の評価:

耐震診断を行い、建物全体の耐震性を評価します。

• 耐震補強:

診断結果に基づいて耐震補強工事を計画します。

これらの対策を講じることで、

家族の安全を守ることができます。

木造住宅の耐震補強について

日本では地震が多発するため、住宅の耐震性は非常に重要です。特に築年数が経った木造住宅は、大きな地震が来た際の不安が常につきまといます。以下に、木造住宅の耐震補強について説明します。

- 耐震診断:

• まずは耐震診断を実施し、自らの建物の耐震性を把握しましょう。

• 耐震診断の結果、耐震性が不十分であった場合は、

耐震改修や建替えを検討し、安全確保に努めましょう。 - 耐震改修:

• 耐震性が不十分な木造住宅は、

補強設計に基づいて耐震強化改修を行います。

• 基礎の強化や壁の補強、接合部の補強などが一般的です。 - 家具の転倒防止:

・ 家具が地震で転倒することを防ぐために、

本棚やタンス・食器棚などの大型家具は、壁に固定しましょう。 - 窓ガラスの飛散防止:

・ 窓ガラスが割れて飛散することを最小限に抑えるために

窓ガラスに飛散防止フィルムを貼り、

ガラスの飛散防止をお勧めします。 - 耐震化促進施策:

• 国土交通省では、耐震化を目指すために支援制度を講じています。

• 補助金や減税制度を活用して、耐震改修を実施しましょう。 - 地方公共団体の支援制度:

• 地方公共団体も耐震改修に対する補助金を提供しています。

• 住民に対する支援体制や情報提供も重要です。

・ 補助金に関しては施工業者とのお打合せを早めに行いましょう。

着工後の申請は、補助金の対象外になりますので注意しましょう。 - 避難経路の確保:

- 地震時に避難するための経路を確保しておきましょう。

- 家具や物が通路を塞がないように注意しましょう。

耐震診断や耐震改修には費用がかかりますが、

国・地方公共団体の支援制度を活用して、

安心できる安全住宅を実現しましょう。

耐震性の高い基礎の設置方法

耐震性の高い基礎を設置するためには、

適切な設計と施工が必要です。

以下、耐震性の高い基礎の設置方法に

ついていくつか説明します。

- ベタ基礎:

o ベタ基礎は、床面全体に格子状に鉄筋を入れ、

コンクリートを打つ方法です。

o 地盤によりますが、耐震性を高めるためには

ベタ基礎が適しています。 - 地中梁:

o 地中梁は、地面の中にある梁で、建物の重要な支持部分です。

o 耐震等級3の基礎では、地中梁が必要とされ、

基礎の強度を高めます。 - スパン表による設計:

o 基礎梁と基礎梁の間の距離と建物の重さによって、

スラブ鉄筋量を決定します。

o この方法は多くの工務店が採用しており、

複雑な構造計算を避けることができます。 - 耐震・制振・免振構造:

o 耐震構造は、

建物自体を頑丈にして地震の揺れに耐える構造です。

o 制振構造は、揺れを吸収する装置を組み込んだ構造です。

o 免震構造は、建物と土台の間に装置を備え、

揺れを直接建物に伝えないようにする構造です。

これらの方法は、地震のリスクが高い日本において、

建物の安全性を高めるために非常に重要です。

建築基準法に適合した設計でなければ家を建てることができないため、

これらの基礎設計の原則に従うことが求められます。

また、地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良をすることも重要です。

耐震性を高めるための基礎設計は、

建物の寿命を延ばし、災害時の安全を確保するために不可欠です。

制震システムを屋内に導入するメリット

「制震」は揺れを受けながら吸収する構造なので、建物が大きな揺れを受けても建物自体の変形をおさえる効果があります。制震装置を屋内導入にはいくつかのメリットがありますので、制震装置のメリットについて説明します。

- 余震への効果:

余震や繰り返しの揺れに対しても効果を発揮し、

建物の損傷を最小限に抑えることができます。 - 建物へのダメージ軽減:

地震による建物へのダメージを抑えることができ、

大型地震の被害を軽減します。

これにより、建物の安全に住める期間を延ばすことが可能です。 - メンテナンスの容易さ:

地震後のメンテナンスがほとんど不要であり、

制震装置の取り替えやメンテナンスの手間が省けます。 - コストの削減:

免震と比較してコストが安く、

耐震よりも地震による被害を抑えることができます。 - 台風などの強風への効果:

台風などの強風による揺れにも効果を発揮し、

建物の安全性を高めます。 - 間取りの制約が少ない:

制震装置によっては既存住宅にも設置が可能であり、

間取りの制約がほぼないため、

リフォーム時の選択肢としても優れています。 - 耐久性と効果の持続:

制震装置は、耐久性が高く、長期間にわたって効果を発揮します。

少しのメンテナンスで効果を持続させることができます。

これらのメリットは、地震大国である日本において特に重要であり、

建物の長期的な安全性と利便性を向上させるために有効です。

制震システムは、建物だけでなく、そこに住む人々の生命と

財産を守るための重要な投資であると言えます。

耐力壁と耐震基準の重要性

耐力壁と耐震基準は、

建物の耐震性を高めるために非常に重要です。

以下にそれぞれの役割と重要性を説明します。

- 耐力壁:

- 耐力壁は、建物が地震や風圧などの

横から加わる力に耐えるために必要な壁です。 - 垂直方向からの重さや水平方向からの力に対抗し、

建物の倒壊を防ぎます。 - 耐力壁は、配置にポイントがあり、

建物全体にバランスよく配置することが重要です。

- 耐力壁は、建物が地震や風圧などの

- 筋交い:

- 筋交いは、柱と柱の間に斜めに入れる補強材です。

- 主に在来工法で用いられ、

柱と梁に囲まれた長方形の対角線上に配置されます。 - 横からの力に対抗できるようにし、構造の強度を増します。

耐力壁と筋交いは、住宅の耐震性を保つために欠かせない要素です。

適切に配置されることで、建物が地震や風に強くなります。

—————————————————————————-

耐力壁の多い建築物は、耐震性・耐風性に優れている。 よく、 柱 や 梁 が太い木造建築物は耐震性が高いと言われるが、これは誤りである。 伝統工法や木骨ラーメン構造でない限り、柱や梁の太さは、ほとんど耐震性に関係ない。 一般の木造建築物 (木造軸組工法 ・ 枠組壁工法)では、耐力壁の量が多いことや、各部材が金物で正しく緊結されていることが、耐震性を高めるのである。– ウィキペディアより‐

地震に備えたリフォームの費用と補助制度

国と地方自治体が提供する補助金制度には、

耐震診断や補強設計、耐震改修に対する補助金が含まれており、

住宅・建築物安全ストック形成事業や耐震改修促進税制などがあります。

また、地方自治体も独自の補助金制度を実施しており、

耐震改修助成金や住宅リフォーム助成金などがあります。

耐震リフォームの補助金制度とは

耐震リフォームを行う際、補助金制度を利用することで費用の一部をカバーできます。

以下、国と自治体が提供する耐震リフォーム補助金について説明します。

- 国の補助金制度

国の耐震リフォームに関する補助金制度は、

以下のようなものがあります。

● 住宅・建築物安全ストック形成事業

地方公共団体に対する助成として行われています。

耐震診断や補強設計、耐震改修に対して交付されています。

● 耐震改修促進税制

所得税と固定資産税の特別措置として、

住宅の耐震リフォームを支援しています。

● 長期優良住宅化リフォーム推進事業

耐震リフォームのみでは申請不可ですが、

耐震リフォームと同時に行える改修工事に対して補助金が出ます。 - 地方自治体の補助金制度

地方自治体も耐震リフォームに対する補助金を提供しています。

以下は一般的な補助金制度の例です。

● 耐震改修助成金

各市区町村が独自に実施している耐震改修に対する助成金です。

耐震診断や補強工事に対して交付されます。

● 住宅リフォーム助成金

住宅の耐震リフォームだけでなく、断熱改修や

バリアフリー化などのリフォームにも適用される場合があります。

● 住宅ローン減税

住宅ローンを組む際に、耐震リフォームを行う場合に

一部の利子を減税する制度です。 - 補助金の申請方法

補助金の申請方法は、各自治体ごとに異なります。

通常、市区町村のホームページや住宅相談窓口で

詳細な情報を確認できます。

申請書類の提出や審査を行い、

補助金を受け取ることができます。

耐震リフォームには費用がかかりますが、

補助金制度を活用することで、

家族の安全を守るための対策を進めることができます。

補助金活用についてもお気軽に

一括見積の「リショップナビ」にご相談ください。

リショップナビについてご質問があればこちらをご覧ください。

まとめ

地震対策は、私たちの安全を守るための最も基本的な行動です。

耐震住宅や耐震リフォームは、地震に備えて家族を守り、

住まいを安全にするための重要なステップです。

住宅性能評価書は、

建物がどれだけ耐震であるかを示す重要な文書であり、

その解読は住宅の安全性を確保する上で不可欠です。

今後も地震リスクがある日本において、

耐震性を高めるための取り組みが続けられることを願っています。

国交省公開【木造住宅の安全確保方策マニュアル】の概略

居住者の命を守る観点から、基本原則とする住宅の耐震化をさらに進めるための方策とともに、やむを得ず本格的な耐震改修等を行うことができない場合でも、地震からのリスクを低減することが考えられる方策を含めて普及することを目的として、本マニュアルを取りまとめましたので、公表します。—国交省 冒頭挨拶文原文掲載ー

報道発表資料 「木造住宅の安全確保方策マニュアル」の公表(PDF形式:183KB)

掲載されている概要

はじめに

日本は地震大国として知られています。そのため、住宅の耐震性が重要であり、特に木造住宅においては、その耐震性が住民の命を守る鍵となります。国土交通省が公開した「木造住宅の安全確保方策 マニュアル」では、地震に強い家づくりの重要性を強調し、補助金制度などを活用して耐震リフォームを進めるように呼びかけています。ここでは、そのマニュアルのポイントを整理し、皆様がどのような行動を取るべきかを解説します。

1. なぜ耐震化が必要なのか?

地震による被害は甚大であり、特に古い木造住宅は倒壊のリスクが高いとされています。マニュアルでは、耐震化が不十分な住宅が地震によって大きな被害を受ける可能性が高いことを指摘しています。家族の安全を守るためには、住宅の耐震性能を確保することが不可欠です。

2. 耐震検査の重要性

耐震性を向上させる第一歩は、現在の住宅の耐震性能を正確に把握することです。国土交通省は、耐震検査を推奨しており、この検査によって住宅の弱点が明らかになります。検査の結果に基づいて、必要な耐震リフォームを計画することが大切です。

3. 国からの支援制度を活用する

耐震リフォームには費用がかかりますが、国や自治体からの補助金制度を利用することで、費用の一部を軽減することができます。マニュアルでは、具体的な支援制度や申請手続きについても詳しく説明されています。これらの支援を積極的に活用し、経済的負担を減らしながら、安心な住まいを手に入れましょう。

4. 耐震リフォームの具体的な対策

耐震リフォームにはさまざまな方法がありますが、マニュアルでは以下のポイントが特に強調されています。

- 壁の補強: 耐震性を高めるためには、壁を強化することが重要です。耐震補強壁の設置や、既存の壁の補強が推奨されています。

- 基礎の補強: 建物の基礎部分の強化も重要です。特に、基礎が古い住宅では、基礎の補強が必要になることがあります。

- 耐震診断士の活用: 耐震リフォームを行う際には、専門の耐震診断士に相談することをお勧めします。診断士が適切なリフォームプランを提案してくれます。

5. 行動を起こすべき理由

耐震リフォームを先延ばしにすることは、家族の安全を脅かすリスクを放置することにつながります。地震はいつ起こるかわかりません。だからこそ、今すぐ行動を起こし、耐震検査を受け、必要なリフォームを計画することが大切です。

むすび

国土交通省が発行した「木造住宅の安全確保方策 マニュアル」は、地震から家族の命を守るための重要なガイドラインです。これを活用して、住宅の耐震性を向上させるための第一歩を踏み出しましょう。国の支援制度を活用し、専門家の助言を受けながら、地震に強い安全な住まいを実現してください。家族の安全と安心のために、今すぐ耐震リフォームを考えましょう。

[…] ここでのお話は: 住宅リフォーム支援制度は、住宅の安全性や快適性を向上させるために国や自治体が提供する補助金制度です。制度の対象となる工事には、家庭のエネルギー効率を高める省エネリフォームや、地震に備える耐震補強、生活を便利にするバリアフリー工事が含まれます。したがって、補助金は必ず受け取るようにしましょう。 […]

[…] 耐震対策!震度7強から家族を守れ […]

[…] 耐震対策!震度7強から家族を守れ […]