住宅リフォーム補助金!知らないと損する補助金

はじめに

リフォームを検討している方にとって、「補助金」を上手に活用することは、コストを抑えながら理想の住まいを実現するための重要なポイントです。しかし、補助金の仕組みや申請方法を知らないと、せっかくのチャンスを逃してしまう可能性もあります。

本記事では、住宅リフォーム補助金の概要、申請方法、そして活用のコツをわかりやすく解説します。これを通じて、初めて補助金を利用する方でも、確実にその恩恵を受けられるようサポートします。

国や自治体が補助金制度を積極的に推進している背景には、地球環境保全という国際的な目標やSDGsの達成が大きな柱となっています。同時に、住宅を快適で安全な空間に変え、明るく幸せな生活を提供することが人々の豊かな暮らしの基盤だという考え方があります。

2025年には建築基準法が改正され、2030年からはZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準が本格導入される予定です。これにより、省エネ性能の向上や医療費の削減といった社会的な貢献が期待される一方で、建築コストの上昇や太陽光発電設備の導入など、個人の経済的負担も増大する見込みです。こうした負担を軽減するため、補助金制度は大きな助けとなります。

私のお伝えしたいことは、これから建築工事を行う際には、建築基準法の変更により工事費が20~35%は上昇すると見られています。その上昇分を全て満たせなくても、補助金や助成金、支援金がその上昇分を受給し埋め合わせができるように、設計基準を満たすことが、好ましい取り組みだと思うのです。

本記事をガイドとして活用し、賢く補助金を利用して、健康と家計そして環境にも優しい「理想の住宅づくり実現」を目指してましょう。

リフォーム補助金とは?その重要性と概要

【狙い・目的】

補助金の基本を理解することで、

自分に合った補助金を見つけやすくし、

リフォーム計画を効率的に

進められるようにすることです。

住宅リフォーム支援制度の目的と対象

ここでのお話は:

住宅リフォーム支援制度は、住宅の安全性や快適性を

向上させるために国や自治体が提供する補助金制度です。

制度の対象となる工事には、

家庭のエネルギー効率を高める省エネリフォームや、

地震に備える耐震補強、

生活を便利にするバリアフリー工事が含まれます。

したがって、補助金は必ず受け取るようにしましょう。

詳しくお話しますと

対象となる主な工事例:

ここでは、主なる補助金について、

建築基準法改正の目玉の3項目に絞ってお話します。

- 省エネリフォーム:

経済産業省や環境省などの公共機関が、企業に対して実施しています。 省エネ補助金は返済不要で、省エネ設備導入に対する自己資金の不足分を補う用途で使えます。 支援の対象となるのは、制御機能付きLEDライトや高効率空調などの設備導入の他、既存設備の入れ替え、エネマネ機器の導入で発生する、設計費・設備費・工事費などの経費です。―省エネリフォーム― - 耐震補強:

災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化が国策によって進められ、耐震補強への補助金により助成されてます。

データによると、耐震補強工事を実施した人に対して行った耐震補強工事の平均施工金額は約163万円、耐震補強工事の約52%が工事費用150万円未満です。

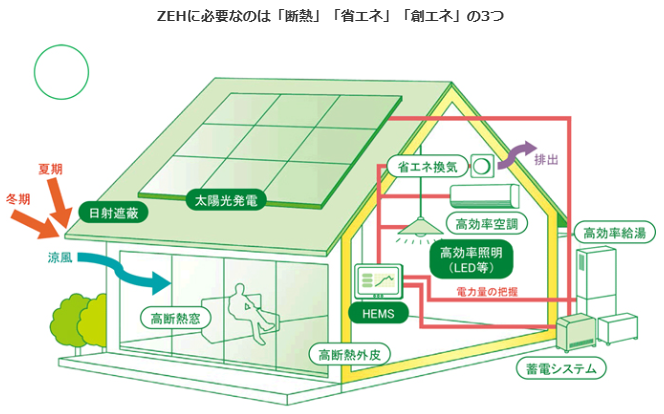

―耐震リフォームー - ZEH補助金:

ZEHとは、外皮の断熱性能の大幅な向上と、高効率な設備・システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネを実現できる住宅です。 それにより、年間の一次エネルギーの収支をゼロとすることを目指すことが可能ですが、満たす要件等によって補助額も異なってきます。

ZEH住宅の坪単価相場は約80万円

従来の工法で建てられた住宅の坪単価の相場は約40万円~約60万円ですが、ZEH住宅を新築する際の坪単価は約80万円だと言われています。 太陽光発電設備の導入や高断熱設計、省エネ性能の高い設備を使用する必要があるため、初期費用は高くなる傾向にあります。―2030年に向けたZEH基準強化の価値と特徴とは―

などがあります。

制度は特定の条件を満たす家庭、

例えば子育て世帯や高齢者世帯に特化した補助も用意されています。

これにより、住まいの改修を通じて生活の質を向上させることができます。

例えるなら、住宅リフォーム支援制度は、「住まいを改良するための頼れる友人」

のような存在です。費用面での支えがあることで、大きな決断がしやすくなれます。

結論:

この制度を活用することで、家族の安全性や生活の快適性を向上させつつ、

費用負担を軽減することができます。

まずは対象となる工事内容を確認してみましょう。

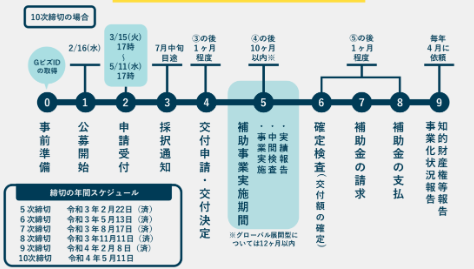

https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/10th/gaiyou_20220216.pdf

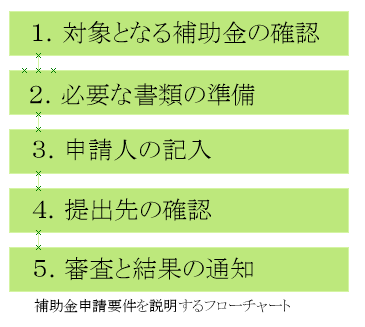

より引用。補助金が適用される具体的な流れを示す

補助金の種類とリフォーム補助金一覧

ここでの主旨は、「

補助金にはさまざまな種類があり、

それぞれ目的や対象工事が異なります。

ここでは、主要な補助金の特徴を解説します

詳細な説明は、

以下は主な補助金の種類ついてお話します。

長期優良住宅化補助金:

良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、

既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや

子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。

子育て支援型共同住宅補助金

子育て支援住宅とは、子どもたちや子育て家族にとって安心・安全な暮らしを送れるよう、室内環境や周辺環境を整備した住宅です。

省エネ補助金:

事業者の省エネ設備への更新を促進するため、機械設計が伴う設備又は

事業者の使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備、先進型設備等の

導入を支援することです。

窓の断熱改修、エコキュート設置。補助額は地域によりますが、

1工事あたり10万~50万円程度が一般的です。

耐震補強補助金:

災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化が国策によって進められ、

耐震補強への補助金により助成されてます。壁や基礎の耐震改修が対象で、

地震リスクの高い地域では補助率が高い場合も。

耐震補強工事を実施した人に対して行った耐震補強工事の平均施工金額は

約163万円、耐震補強工事の約52%が工事費用150万円未満です。

バリアフリー補助金:

高齢者や障害者にとって障壁のない状態にするために行う、手すりの設置や

段差の解消などの工事を行うことをいいます。

例えるなら、補助金は

「住まいをアップデートするための割引券」

のようなものです。

活用次第で大幅な節約が可能です。

結論:

補助金の種類を理解することで、

自分のリフォーム計画に最適な制度を選び、

効率的な改修を進めることができます。

助成金があるリフォーム(リショプナビ提供)

国土交通省による支援の目的と内容

【狙いと目的】

国土交通省が推進する住宅リフォーム補助金制度は、住環境の向上と地球環境保全を目指した重要な施策です。本項では、その具体的な目的と支援内容を解説し、理想の住まいづくりをサポートする方法を提案します。

ここでの説明:

国土交通省は、住宅の安全性向上と環境負荷低減を目指して、

各種リフォーム補助金を提供しています。この政策の背景には、

持続可能な社会を実現するために住宅性能を高める必要性があります。

※持続的可能な社会とは、地球環境を破壊せず、資源を浪費せず、

将来の世代も豊かに暮らせる社会を言います

国土交通省の狙いと目的について詳細にお伝えします。

1. 安全性と安心感

2025年の建築基準法改正では、耐震性能や防火性能が強化されます。

家は「命を守るシェルター」として、災害時のリスクを大幅に軽減する

役割を果たすことことができるようにすることが目的です。

2. 健康的な住環境の提供

高断熱・高気密な住まいの実現により、室温が安定し、冬のヒートショックや

夏の熱中症リスクを軽減します。また、換気システムの整備により、空気の質が

向上し、アレルギーや喘息症状を抑制し健康に貢献します。

3. 経済的なメリット

省エネ住宅では冷暖房費が節約できるほか、健康維持による医療費削減効果も期待できます。補助金の活用により、初期コストを抑え、長期的な経済負担を軽減し家計に優しい住宅が生まれます。

4. 資産価値の向上

新基準に適合した住宅は、将来的に資産価値が高く保たれ、売却時にも有利な条件を得られる可能性があります。

住環境としても、財産としても価値の高い選択になります。

5. 環境保全と持続可能な社会への貢献

省エネ住宅の普及により、CO2排出量の削減が進みます。これにより、

地球環境保全に寄与しながら、住まいの快適さを高めることができます。

これらの価値を総合すると、建築基準法の改正による建築費の負担は、

住まいの「安全・健康・経済性・資産価値・社会貢献」という

多面的なメリットがあり、長期的観点から十分なリターンが得られるといえます。

しかも補助金が出ることで、総コストを抑えることができるようになりますので、

これまでに類のない癒しの快適住まいづくりに挑戦することをお勧めします。

一括見積りで補助金に詳しくて、高評価の工務店を選び、補助金を活用して

「夢の住宅づくりを実現」して幸せな生活を送ることを願っています。

主な支援内容:

これらの価値を総合すると、建築基準法の改正による建築費の負担は、

住まいの「安全・健康・経済性・資産価値・社会貢献」という

多面的なメリットがあり、長期的観点から十分なリターンが得られるといえます。

しかも補助金が出ることで、総コストを抑えることができるようになりますので、

これまでに類のない癒しの快適住まいづくりに挑戦することをお勧めします。

一括見積りで補助金に詳しくて、高評価の工務店を選び、補助金を活用して

「夢の住宅づくりを実現」して幸せな生活を送ることを願っています。

例えるなら、国土これらの国土交通省の支援制度は

「家を守るための大きな盾」のような役割を果たします。

特に災害時にはその重要性が顕著です。

結論と提案:

国土交通省の補助金を利用すれば、

家族の安全と快適な暮らしを守りながら、

費用負担を抑えたリフォームが可能です。

すなわち、補助金を補助金を活用によって、

初期費用を抑えながら

安全・快適な住まいを実現できます。

一括見積もりサービスを活用して、信頼できる工務店を見つけ、

理想の住まいを目指してリフォーム・リノベを始めましょう。

リフォーム補助金の申請方法

【狙いと目的】

補助金の申請手順を解説し、スムーズな手続きができるようサポートする。

リフォーム補助金申請の流れ

ここでの趣旨説明

リフォーム補助金の申請は、準備から交付までに

複数のステップを踏む必要があります。

申請の流れについて詳しく説明します。

申請の流れは、

- 対象工事の確認:

工事内容が補助金対象かどうかを確認します。 - 見積書・契約書の準備:

施工業者から必要書類を取得。 - 申請書類の提出:

自治体または国の窓口に提出。 - 審査:

書類審査後、承認が下りれば交付通知が届きます。 - 工事完了報告:

工事終了後に、補助金交付を受けるための報告書を提出。

このような補助金の申請は、

「目的地にたどり着くための道標」のようなものです。

一歩ずつ進むことでゴールに近づきます。

結論:

事前準備をしっかり行い、

各ステップを正確に進めることで、

スムーズに補助金を申請できます。

補助金申請の流れを簡潔に示した図

必要な書類と様式の提出方法

【狙いと目的】

補助金申請に必要な書類や提出方法を詳しく解説し、読者がスムーズに申請できるようにサポートする。

ここでの説明の概略

補助金申請には、指定された書類を正確に提出することが求められます。

不備があると申請が却下されるため、書類準備は重要なステップです。

具体的に言いますと、

主な必要書類については

- 工事計画書:

補助金対象工事の内容とスケジュールを記載。 - 見積書:

工事費用の内訳を示した詳細な見積書。 - 契約書:

施工業者との正式な契約書。 - 図面:

リフォーム後の完成イメージや工事箇所を明示した図面。 - 写真:

工事前の現況を示す写真(耐震補強や断熱工事の場合必須)。

提出方法は、

- 自治体の窓口に持参または郵送。

- 一部地域ではオンライン申請も可能。

※注意すべきこと

書類の不備は申請却下の主な原因となります。

事前に業者や自治体窓口で確認を行いましょう。

以上の補助金申請の書類の提出については

「リフォーム成功へのパスポート」のようなものです。

しっかり準備することでスムーズに手続きを進められます。

補助金申請に必要な書類とその内容説明図

申請書類の準備に不安がある方は、

リショップナビで

信頼できる工務店に相談しましょう!

受付期間と注意すべきポイント

【狙いと目的】

受付期間や注意事項を理解し、申請遅延や不備を防ぐ。

ここでの説明は、

補助金申請には受付期間が設定されており、

補助金を受けるには、期限を守ることが、

最も重要であることを認識して頂きます。

詳細に説明します

- 受付期間:

自治体や国によって異なるため、

事前に確認が必要です。

多くの場合、年度ごとに受付が締め切られます。 - 申請期限:

工事開始前に申請が必要なケースがほとんどです。

後からの申請は認められません。 - 注意点:

- 書類不備による再提出が必要になる場合、

受付期間内に完了しない可能性があります。 - 締め切り間近の申請は、

審査が遅れることもあるため避けるべきです。

- 書類不備による再提出が必要になる場合、

これを例えるなら、受付期間は

「電車の出発時間」のようなものです。

一度逃すと、次の機会を待たなければなりません。

したがって受付期間は、厳守しましょう!

結論は、

余裕をもって受付期間を確認し、

必要な準備を早めに進めることで、

スムーズに申請を完了できます。

補助金の進捗管理

補助金申請のスケジュール管理を徹底するために、

信頼できる工務店に相談してみませんか?

⇓

リショップナビに遠慮なく問合せしましょう!

エコと省エネに関連する補助金

【狙いと目的】

エコリフォームや省エネ改修に特化した補助金の詳細を解説し、

あなたが具体的な工事内容やメリットを理解できるようにする。

省エネリフォームの内容と対象工事

ここでお話の主旨:

省エネリフォームは、

住宅のエネルギー効率を高めるための改修工事です。

これにより光熱費を削減し、環境保護にも貢献できます。

具体的な内容について:

主な対象工事として

- 窓の断熱改修:

高性能ガラスや二重サッシの導入により、

冬の暖房効率が向上。 - 屋根・壁の断熱材施工:

外壁や屋根に断熱材を追加することで、

夏の冷房効率もアップします。 - 省エネ家電の導入:

高効率エアコン、LED照明、

エコキュートなどが対象です。

補助金額例:

- 窓断熱工事:

1窓あたり1万~2万円(工事規模による)。 - 屋根断熱工事:

最大10万円程度の補助が受けられる場合があります。

例えるなら、省エネリフォームは

「家をエコ仕様にアップデートする魔法」

のようなものです。

効率が良くなるだけでなく、

暮らしが快適になります。

結論としては

省エネリフォームは、補助金を活用することで、

初期費用を抑えながら光熱費削減という

長期的なメリットを享受できます。

省エネリフォームで補助金を活用するなら、

リショップナビで

プロのアドバイスを受けてみてください!

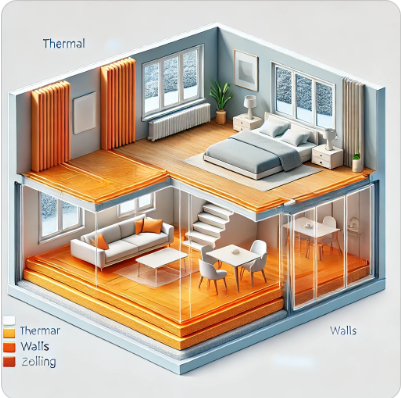

アフターの室内が快適な暖色で描かれ、

断熱ドアや二重ガラス窓の特徴を表現しています。

断熱工事に対する補助の重要性

ここでの説明の主旨は:

断熱工事は、住宅全体の快適性とエネルギー効率を

大幅に向上させるための重要な工事であると言うことです。

断熱リフォームについては、

効果的な断熱材の選び方を参照ください。

この件について詳しく説明します。

断熱工事のメリットは以下の通りです。

- 冷暖房効率の向上:

冬は外気の寒さを遮断し、

夏は熱を遮断することで、

快適な室内温度を保てること。 - 光熱費削減:

冷暖房にかかるエネルギー消費が減少し、

年間数万円の節約が見込めること。 - 補助金の適用範囲:

外壁、屋根、床の断熱材追加工事が

補助対象となること。

が、一般的なメリットです。

これらのことを例えるなら、

断熱工事は「住宅の冬用コート」の

ような役割を果たします。

一度装着すれば寒さから守られ、

暖かさが持続します。

結論としては、断熱工事は補助金を活用すること

で費用対効果が高まり、快適な住環境を手軽に

実現する極めて重要な工事だということです。

左から床断熱・中、壁断熱 右床壁天井断熱工事俯瞰図

断熱工事で補助金を賢く活用し、

快適な住まいを実現するために

リショップナビで工務店に相談しましょう!

エコ製品の購入と設置に関する助成金

ここでの説明の要旨:

エコ製品の導入に対する助成金は、

環境負荷を軽減しながら

光熱費削減を目指す重要な制度です。

具体的な内容について:

対象となる主なエコ製品は、

- エコキュート:

高効率な給湯システムで、家庭のエネルギー消費を削減。

エコキュートは、ヒートポンプ技術を利用して空気の熱を集め、

お湯を沸かす家庭用給湯システムです。

正式名称は「自然冷媒ヒートポンプ給湯機」で、

次のような特徴があります。

●省エネ:

夜間の安い電力を利用して効率よくお湯を沸かすため、

ガス給湯器よりもランニングコストを抑えることができます。

●環境にやさしい:

再生可能エネルギーである空気の熱を活用することで、

二酸化炭素の排出量を抑え、地球温暖化防止に貢献します。

●火を使わない:

火を使わないため安心、快適です - 太陽光発電システム:

自家発電でエネルギーコストを大幅にカット。

太陽光発電システムとは、太陽の光エネルギーを

電気エネルギーに変換して利用するシステムです。

太陽電池モジュールで発電した直流電力を

パワーコンディショナで交流電力に変換し、

家庭内で使用したり、

電力会社に売電したりすることができます。

詳細:

最新の太陽光発電一括見積もりサイト徹底比較

のページを参照ください。 - LED照明:

長寿命で電力消費を大幅に削減。

LEDとはLight Emitting Diodeの頭文字。

文字通り「光る半導体」の略称です。

組成は違いますが、トランジスタやICなどの

半導体と同じ仲間ですから、

寿命が長い、消費電力が少ない、応答が速い

などの基本的な特長を持っています。

助成金額例:

- エコキュート設置:2万~5万円程度の助成。

- 太陽光発電:自治体によって10万円以上の補助が受けられるケースも。

例えるなら、エコ製品は

「家庭のエネルギーを節約する小さなヒーロー」

のような存在です。

結論:

エコ製品の導入は、環境にも家計にも優しい選択です。

補助金を活用することで、

初期費用を抑えながら最大の効果が得られます。

商品によっては助成金の対象になりますので

上手に活用して、生活をおタンおしみください。

ここで一言。

一般照明用1の蛍光ランプの製造・輸出入を、

2027 年までに段階的に廃止することが決定済みです。

従って、出来るだけ早い内に交換してしまいましょう。

既に使用している製品の継続使用、廃止日までに

製造された製品(在庫)の売り買い及びその使用が

禁 止されるものではありません。

太陽光発電システムとエコキュートが設置された住宅のイメージ図

エコ製品の導入を検討するなら、

リフォームのプロと相談できる

リショップナビを活用しましょう!

子育て世帯向けの特別制度

【狙いと目的】

子育て世帯に特化した補助金制度を詳しく解説し、

申請条件やメリットを正確に理解できるようにします。

こどもみらい支援事業の概要

ここでの主旨説明:

こどもみらい支援事業は、

子育て家庭の生活環境を整備し、

子供たちが健やかに成長できる

住宅環境を支援する制度です。

こどもみらい支援事業について詳述すると

この事業は、子育て家庭の負担を軽減し、

安心して子供を育てられる環境を

提供することを目的としています。

対象となる主なリフォーム内容:

- 子供部屋の拡張工事:

子供の成長に合わせたスペース作り。 - 安全性の向上:

階段や窓の転落防止柵の設置。 - 遊び場の設置:

庭やリビングに子供が遊べるスペースを整備。

補助金額例:

工事費用の10~20%を補助

(上限額は自治体により異なる)。

例えるなら、こどもみらい支援事業は

「子供たちの未来への贈り物」のような制度です。

住まいの安全性と快適性を両立します。

結論:

子育て世帯は、この制度を活用して

費用負担を軽減しながら、

子供たちが安全で快適に暮らせる

住まいを実現することにあります。

子供部屋リフォーム後のイメージ図

こどもみらい支援事業について詳しく知るには、

リショップナビで専門家に相談しましょう!

子育て世帯が受けられるリフォーム補助金

ここでの主旨説明:

子育て世帯向け補助金は、

特定の条件を満たした家庭が受けられる制度です。

対象工事や補助額について解説します。

主な対象工事について詳述するなら、

- リビングの拡張:

家族で過ごす時間を大切にするための広い空間作り。 - 防音対策工事:

子供が安心して遊べる環境を整える。 - 暖房・冷房効率の向上:

子供の健康を守るための省エネリフォーム。

などがあります。

補助金額例:

- リビング拡張工事:

上限30万円程度。 - 防音工事:

1部屋あたり10万円程度の補助が一般的。

子育てリフォーム補助金を例えるなら

「家庭の絆を深める後押し」のような存在です。

安心感と快適さを提供します。

結論:

子育て世帯向け補助金は、家庭のニーズに

応じた幅広い工事を支援します。

対象工事を確認し、積極的に活用しましょう。

和室とリビングを一体化するリフォーム

子育て世帯向けの補助金について相談するなら、

リショップナビが便利です!

申請の際の特別な要件

ここでの主旨説明:

子育て世帯向け補助金の申請には、

いくつかの特別な要件があります。

詳しく説明しますと、

主な申請要件は、

- 所得制限:

多くの補助金は、

一定の年収以下の家庭を対象としています。 - 世帯構成:

18歳未満の子供がいる家庭が対象。 - 住居条件:

自己所有の持ち家が基本ですが、一部地域では

賃貸物件の工事も補助対象になる場合があります。

※注意点:

- 要件を満たさない場合、補助金の対象外となります。

事前に自治体の窓口で確認が必要です。

特別な要件を例えるなら

「補助金への扉を開ける鍵」

のようなものです。

条件を理解することでスムーズな

申請が可能になります。

結論:

特別要件を満たすことが補助金申請の第一歩です。

事前確認を徹底し、条件をクリアしましょう。

リフォーム業者との連携

【狙いと目的】

信頼できるリフォーム業者を選ぶ方法や、

業者との円滑な連携を進めるための

ポイントを解説することで、

失敗のないリフォームをサポートします。

業者選定のポイントと注意点

ここでの主旨:

リフォームの成否を左右するのは、業者選びです。

適切な業者を選ぶためには

いくつかの基準を押さえておく必要があります。

詳細説明:

業者選定のポイント:

- 資格と実績の確認:

建築士やリフォーム関連資格を持つ業者を選びましょう。

過去の施工実績も重要な判断材料です。 - 見積書の透明性:

見積もり内容が明確で、追加費用が発生しないよう

詳細に記載されているかを確認。 - 口コミと評価:

インターネットの口コミサイトや

知人の紹介を活用して評判を確認。

※注意点:

- 極端に安い見積もりを提示する業者は避ける。

後から追加費用を請求されるリスクがあります。 - 許可番号の提示がない業者は信頼できません。

例えるなら、

業者選びは「旅のガイドを選ぶ」ようなものです。

良いガイドがいれば、スムーズで楽しい旅になります。

より詳しい内容については

「住宅リフォーム業者の選び方!」

のページをご覧ください

結論:

信頼できる業者と連携することで、

リフォームの成功率が大幅に向上します。

選定時には慎重に情報を収集しましょう。

信頼して良かった喜びのリフォームイラスト

信頼できるリフォーム業者を見つけるには、

リショップナビを活用してプロに相談しましょう!

見積もりの取り方と交渉方法

ここでの主旨:

複数の業者から見積もりを取得することは、

コストを適正化するための重要なプロセスです。

詳細説明:

見積もりのポイント:

- 複数業者からの見積もり:

最低でも3社から見積もりを取得し、

費用やサービス内容を比較。 - 項目の詳細確認:

工事費、材料費、諸経費が

明確に記載されているかをチェック。 - 交渉のポイント:

不明瞭な項目があれば質問し、

納得いくまで交渉する姿勢が大切です。

※注意点:

- 見積もりが曖昧な場合や、

質問への回答が不十分な業者は避ける。 - あらかじめ予算を明確にしておくことで、

業者との交渉がスムーズになります。

例えば、見積もり比較は

「ショッピングの価格比較」

のようなものです。

納得できる商品(業者)を見つけるには、

時間をかける価値があります。

結論:

見積もりを適切に取得し、費用の透明性を

確保することで、安心してリフォームを

進めることができます。

この点で内容を良く把握しておくと、

工事中に現場を見て進捗や

出来具合が理解し易くなります。

管区者の見積もり比較チェック

リフォーム見積もりの比較は

「リショップナビ」が便利です。

無料で複数業者に相談できます!

事業者登録のメリットと手続き

ここでの主旨説明:

補助金を活用する場合、事業者が

登録業者である必要がある場合があります。

事前確認が重要です。

詳しく

登録業者のメリットについて説明します。

- 補助金対象工事の保証:

登録業者であることで補助金申請が

スムーズに進みます。 - 信頼性:

国や自治体が認定した業者であるため、

施工品質が一定の水準を満たしている。 - 手続きのサポート:

補助金申請の経験が豊富な業者が多く、

書類作成を代行してくれる場合も。

例えるなら、登録業者は

「公認の整備工場」のようなものです。

安心して任せることができます。

結論:

登録業者を選ぶことで、補助金を活用した

スムーズなリフォームが実現します。

事前に業者の登録状況を確認しましょう。

| 項目 | 登録業者 | 非登録業者 |

| 登録の有無 | 登録済み | 登録していない |

| 法的要件 | 法律に基づいた登録が必要 | 法律に基づいた登録が不要 |

| 認証・許可 | 認証・許可を受けている | 認証・許可を受けていない |

| 責任・義務 | 法的責任・義務が明確 | 法的責任・義務が不明確 |

| 信頼性・安全性 | 法的に認められた信頼性・安全性 | 法的に認められた信頼性・安全性が不明 |

| 業務範囲 | 法律で定められた業務範囲内で業務 | 法律で定められた業務範囲外で業務 |

事業者の登録業者と非登録業者の違い

バリアフリーリフォームと介護支援

【狙いと目的】

高齢者や介護が必要な家庭に向けて、バリアフリーリフォームと

介護支援に特化した補助金制度の概要を解説し、住まいの改善を促進する。

バリアフリー工事の補助対象

ここでの主旨:

バリアフリー工事は、高齢者や障がい者が

安全かつ快適に生活できる環境を

作るための重要な工事です。

詳しく補助対象となる

主な工事について説明します。

- 段差解消:

廊下や玄関、浴室などの段差をフラットにする工事。- 補助金例: 1箇所あたり5,000円~2万円程度。

- 手すりの設置:

階段やトイレ、浴室に手すりを設置。- 補助金例: 1箇所あたり5,000円~1万円程度。

- 滑り止め床材の導入:

浴室やキッチンでの転倒防止対策。- 補助金例: 工事費の20%程度。

補助金活用のメリット:

- 高齢者が自立して生活しやすくなる。

- 介護者の負担を軽減。

例えば、バリアフリー工事は

「家の中に安心の道を作る工事」

のようなものです。

結論:

バリアフリーリフォームを

補助金で賢く進めることで、

高齢者や家族全体の生活が

快適になります。

キッチン・洗面所・浴室の段差解消バリアフリー

バリアフリー工事の補助金について詳しく知るには、

「リショップナビ」でプロに相談してみましょう!

介護保険とリフォーム補助金の併用

ここでの説明:

介護保険制度を活用することで、

リフォーム補助金と併用して

費用を抑えることが可能です。

詳細説明:

介護保険を利用した補助の例:

- 手すり設置:

介護保険で工事費の9割補助

(1箇所あたり上限2万円)。 - トイレリフォーム:

和式から洋式への変更工事。- 補助額:

最大20万円まで補助されるケースあり。

- 補助額:

- 浴室改修:

浴槽の低床化やバリアフリードアの設置。- 補助金例:

工事費の70~90%補助。

- 補助金例:

※注意点:

- 介護保険を利用するには、要介護認定が必要です。

- 補助金と併用する場合、それぞれの対象条件を

事前に確認する必要があります。

例えば、介護保険と補助金の併用は

「2本の柱で家を支える」ような仕組みです。

結論:

介護保険と補助金を上手に併用することで、

負担を軽減しつつ必要なリフォームを進められます。

リショップナビより

介護リフォームと補助金の併用方法について、

「リショップナビ」で相談してみましょう!

介護リフォームの具体例と実績

ここでの説明主旨:

介護リフォームの具体的な事例を挙げ、

どのような効果が得られるのかを説明します。

詳しく説明説明します。

実際のリフォーム事例:

- 浴室改修:

浴槽のまたぎ高さを20cmに低減、

手すりを3箇所設置。- 効果:

入浴時の転倒リスクが80%減少。

- 効果:

- キッチンリフォーム:

立ったまま作業しやすい高さ調整と

収納の引き出し化。- 効果:

腰痛軽減と作業効率アップ。

- 効果:

- スロープ設置:

車椅子が使用できるスロープを玄関に設置。- 効果: 外出が容易になり、

社会参加の機会が増加。

- 効果: 外出が容易になり、

実績データ:

- バリアフリーリフォーム後、約90%の家庭で

「生活満足度が向上した」と回答

(全国リフォーム業者調査より)。

例えるなら、介護リフォームは

「家族の絆をつなぐ安全装置」

のような役割を果たします。

結論:

具体的なリフォーム事例を参考に、

自分の家庭に最適な改善を計画することで、

より快適で安全な生活を実現できます。

介護保険を活用してリフォームする流れ(リショップナビ)

補助金申請にあたっての注意事項

【狙いと目的】

補助金申請における注意点を詳しく解説し、

読者がよくある失敗を防ぎ、スムーズに

補助金を活用できるようにサポートします。

提出期限とその重要性

要点は、

補助金申請は、提出期限を守ることが最重要です。

期限を過ぎると申請が受理されないため、

事前準備が鍵となります。

詳しい内容説明

提出期限が重要な理由は

- 予算の制約:

補助金は年度ごとに予算が決められているため、

早い者勝ちになるケースがあります。

申込総額が、予算を超えると早期打ち切りがある。 - 審査期間の考慮:

提出から承認まで数週間かかる場合が多く、

遅れると工事の予定にも影響を与えます。 - 再提出リスク:

書類不備があった場合、再提出が求められるため、

余裕をもって対応することが重要です。

例えるなら提出期限は

「列車の出発時間」のようなものです。

一度逃すと、次の列車(補助金制度)が

来るまで待つ必要があります。

結論:

提出期限を厳守し、余裕を持って準備することで

補助金申請をスムーズに進めることができます。

補助金申請の期限を確実に守るため、

「リショップナビ」

で工務店に相談してサポートを受けましょう!

補助金対象外工事についての理解

ここでの主旨:

補助金対象外の工事内容を理解することは、

余分な手間を省き、

正確な申請を行うために重要です。

詳細説明:

補助金対象外となる工事の例:

- 贅沢品の設置:

高級家具やデザイン性のみを追求した設備は対象外。 - DIY工事:

自分で行ったリフォームや工事は

補助金の対象になりません。 - 補助対象外のリフォーム箇所:

一般的な住宅設備交換(例えば電球のみの交換など)

は対象外となることが多いです。

※注意点:

- 申請前に工事内容が補助金対象であるかを

施工業者や自治体窓口で確認しましょう。 - 曖昧な場合は、見積もり段階で

確認することをお勧めします。

例えば対象外工事を申請することは、

「禁止されたレーンを走る車」

のようなものです。

適切なルートを選ぶことが重要です。

結論:

補助金の対象外工事を事前に理解し、

無駄のない申請を行いましょう。

補助金対象外の工事を避けるため、

リショップナビ

でプロのアドバイスを受けましょう!

補助金申請の失敗例と対策

ここでの要点、

過去に多くの人が

直面した補助金申請の失敗例を共有し、

それを防ぐための対策を示します。

詳細内容について、

よくある失敗例と対策:

- 書類の不備:

必要書類の一部が不足している。- 対策: 事前にリストを作成し、

提出前に業者とダブルチェックを行う。

- 対策: 事前にリストを作成し、

- 工事後の申請:

補助金は原則、工事前に申請が必要です。- 対策: 工事を開始する前に自治体に確認を取る。

- 申請条件の未確認:

所得条件や対象工事の基準を満たしていない。- 対策: 自分が対象条件を満たしているかを

事前に確認し、業者とも相談する。

- 対策: 自分が対象条件を満たしているかを

例えば、申請失敗は

「忘れ物をした旅人」のようなものです。

必要な準備をしていれば、

旅(補助金取得)をスムーズに楽しめます。

結論:

失敗例を参考にし、

事前準備と確認を徹底することで、

補助金申請を成功させましょう。

助成金と減税制度の活用

【狙いと目的】

補助金以外にも活用できる

助成金や減税制度の違いを理解し、

費用削減とリフォームの経済的メリットを

最大化する方法を提案します。

助成金とリフォーム補助金の違い

ここでの要旨:

助成金と補助金は似ていますが、

対象や支給方法に違いがあります。

この違いを理解することで、

最適な制度を選べます。

詳細説明:

助成金と補助金の主な違いについて

- 助成金:

申請条件を満たせば基本的に支給される。

例:省エネ製品の購入助成。 - 補助金:

予算枠があり、先着順や審査が必要。

例:断熱リフォーム補助金。

助成金の具体例:

- LED照明導入助成金:

住宅全体での照明交換費用の一部を助成。- 支給額例: 設置費用の10~20%。

- 地域独自の助成金:

自治体が実施する耐震補強や太陽光発電の設置助成。

例えるなら、

助成金は「無条件で受けられる手助け」、

補助金は「早い者勝ちのチケット」

のようなものです。

結論:

助成金と補助金の違いを理解し、

両方を効果的に組み合わせて

リフォームの負担を軽減しましょう。

補助金と助成金の違い

どちらの制度が適しているか迷ったら、

リショップナビで専門家に相談してみてください!

リフォームによる減税効果の具体例

ここでの要旨説明:

リフォームを行うと適用される

減税制度を利用することで、

節税効果を得ることができます。

内容についての詳細説明

主な減税制度:

- 住宅ローン減税:

リフォーム費用が一定額を超える場合、

住宅ローン減税の対象になります。- 減税額例:

年末ローン残高の1%(最大40万円/年)。

- 減税額例:

- 省エネ改修特別控除:

省エネリフォームに対する所得税控除。- 控除額例:

最大25万円。

- 控除額例:

- バリアフリー改修特別控除:

高齢者や障がい者向け改修工事が対象。- 控除額例:

工事費の10%(上限20万円)。

- 控除額例:

例えるならリフォーム減税は

「未来の家計を守るセーフティネット」

のような存在です。

結論:

リフォームに伴う減税制度を活用することで、

費用負担を大幅に軽減できます。

対象となる条件を確認して計画を進めましょう。

ショップナビより リフォーム減税2024年版制度

減税制度を活用したリフォームについての詳細は、

リショップナビで専門家に相談してみましょう!

賢い費用対策と資金調達方法

要旨説明:

リフォームに必要な資金をどのように調達するか、

補助金や助成金と併用する方法を紹介します。

内容の詳細

資金調達の方法:

- リフォームローン:

補助金や減税制度と併用することで、

月々の返済負担を軽減。 - エコリフォーム向けの特別ローン:

低金利で利用できる制度を活用。 - 自己資金の活用:

補助金や助成金を事前に計算し、

不足分をローンで補填。

※注意点:

- 資金計画を立てる際には、

リフォーム全体の見積もりと

補助金適用後の金額を

明確にすることが重要です。

例えば、賢い資金調達は

「山登りに持参する水筒」のようなものです。

必要な量を確保することで、

安全に目標(完成)に到達できます。

結論:

補助金や助成金を活用しつつ、

適切な資金調達方法を選ぶことで、

効率的にリフォームを進めることが可能です。

ZEH補助金の対象と条件

【狙いと目的】

ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の

補助金を利用するための条件を詳しく解説し、

持続可能な住宅建設の実現を促進します。

補助金の対象者と世帯の要件

ここでの説明:

ZEH補助金は、特定の条件を満たす

個人や世帯を対象に提供されます。

ここではその要件を解説します。

詳細説明:

補助金の対象者:

- 新築・リフォームを計画している世帯:

省エネ基準を満たす住宅の建設または改修が条件です。 - 所得制限なし:

現在、ZEH補助金には特定の所得制限がありません。

世帯要件:

- 持ち家: 賃貸住宅は原則対象外。

- 居住者: 補助対象住宅に実際に居住することが必要です。

補助金額例:

- 戸建住宅の場合、1件あたり100万~140万円が支給されます。

- 太陽光発電システムを導入すると、追加で70万円の補助が受けられる場合もあります。

例えるなら、ZEH補助金は

「未来の家計に投資する種」のようなものです。

今蒔けば、大きな節約という実を結びます。

結論:

補助金の対象者として条件を満たしているか確認し、

計画段階で自治体や施工業者に相談することが成功の鍵です。

ZEH補助金で条件を満たすZEHハウス

住宅の種類別の条件とは?

ここでの主旨説明:

ZEH補助金は住宅の種類によって条件が異なります。

戸建て、集合住宅それぞれの要件を解説します。

ZEH仕様は2030年より住宅の標準仕様になる予定。

詳細説明:

戸建て住宅の場合:

- 震度7に耐える耐震補強

- 高断熱外皮と省エネ設備の導入が必須。

- 太陽光発電の設置が推奨される(条件ではない)。

- 空気還流システム導入

ZEH仕様の違いによる戸建て住宅で用意されている種類は、

- 「ZEH」のほか、

- 「ZEH +(ゼッチ プラス)」

- 「Nearly ZEH(ニアリー ゼッチ)」

- 「Nearly ZEH +(ニアリー ゼッチ プラス)」

- 「ZEH Oriented(ゼッチ オリエンテッド)」の四つです。

集合住宅の場合:

- 1棟全体でZEH基準を満たす必要があります。

- 管理組合の同意が必要な場合があるため、計画段階での調整が重要です。

補助金額の違い:

- 戸建て:最大140万円。

- 集合住宅:1戸あたり50万円~100万円(規模による)。

- 2030年より標準仕様として進んでいますので

これから着手する住宅建築には採用しましょう!

なぜなら、二度手間になる可能性があるからです。

例えばZEH補助金は

「住宅の特性に合わせたオーダーメイドのエコ支援」

のようなものです。

結論:

住宅の種類ごとに異なる条件を確認し、

事前準備を徹底することで

スムーズな申請が可能になります。

必要書類と申請の流れ

主旨説明:

ZEH補助金を申請するために必要な

書類と手続きの流れを解説します。

内容の詳細説明:

必要書類について

- 住宅設計図: 省エネ基準を満たすことを証明するための設計図面。

- 見積書: 工事費用の詳細が記載された書類。

- 施工契約書: 工務店との契約内容を示す書類。

- 補助金申請書: 各自治体が提供するフォーマットを使用。

申請の流れ:

- 施工業者に相談: 設計段階でZEH仕様を組み込む。

- 書類準備: 必要書類を業者と一緒に揃える。

- 自治体に提出: 指定された窓口に書類を提出。

- 審査と承認: 承認後に補助金が支給される。

※注意点:

- 書類不備があると審査が遅れるため、

業者とダブルチェックを推奨します。

たとえば、申請プロセスは

「書類という切符を用意して乗るエコ列車」

のようなものです。

結論:

必要書類を漏れなく揃え、

工務店や自治体と連携して

計画的に申請を進めることで、

スムーズに補助金を

受け取ることができます。

ZEH補助金申請での業者選びの注意点

ここでの説明:

ZEH補助金を利用する際、工事を行う業者が

「ZEHビルダー/ZEHプランナー」

として登録されていることが必須条件です。

登録業者を選ぶことで、申請手続きがスムーズに進みます。

詳細説明:

「ZEHビルダー/ZEHプランナー」とは?

- 国土交通省または資源エネルギー庁が認定した業者で、

ZEH仕様に基づく設計・施工が可能な登録業者を指します。 - ZEHビルダーリストは公式サイトで公開されており、

業者の登録状況を確認できます。

業者選びでの注意点:

- 事前確認が必須:

補助金対象になるためには、

登録業者であることが絶対条件。

見積もり依頼前に確認してください。 - ZEH施工実績の確認:

実績が豊富な業者は、

書類作成や補助金申請の

サポートもスムーズです。 - 対応エリア:

登録業者が対象エリア内で

対応可能かも確認しましょう。

リスク回避のための対策:

- 未登録業者を利用すると補助金申請ができないため、

必ず登録状況を事前に確認しましょう。 - 複数の登録業者に見積もりを依頼し、費用や

サービス内容を比較することをおすすめします。

例えば

ZEH補助金の申請における業者選びは

「目的地に行くための正しい切符を買う」

ようなものです。

間違えた切符では旅を進めません。

結論:

ZEH補助金を利用するには、

登録業者の選定が不可欠です。

信頼できる登録業者を選ぶことで、

補助金申請から施工まで

安心して進められます。

太陽光発電補助金とその活用法

【狙いと目的】

太陽光発電の導入にあたり、

補助金を効果的に活用する方法を具体的に解説し、

導入コストを抑えるサポートをします。

補助金の対象設備と条件

主旨説明:

太陽光発電補助金は、対象設備や

条件を満たすことで利用できます。

その内容を理解し、

補助金を効果的に活用しましょう。

詳細説明。

対象となる設備:太陽光発電システムは、太陽電池モジュール(=太陽光を電気エネルギーに変換する装置で、太陽光パネルとも呼ばれます。)やパワーコンディショナ、接続箱、電力量計、分電盤、蓄電池、発電量モニタなどで構成されています。

太陽光発電システムの主な機能は、

- 太陽光発電パネル:

認定を受けた高効率パネルが対象。 - パワーコンディショナー:

発電した直流電力を家庭で利用できる

交流電力に変換する機器。 - 蓄電池(任意):

夜間や停電時に利用するための電力を蓄える装置。

太陽光発電の補助金についての条件例:

- 家庭用の太陽光発電システムで、

発電量が10kW未満のものが対象です。 - 高いエネルギー変換効率を持つ機器

エネルギー効率が15%以上の太陽光パネルが必要です。 - 自家消費率が一定以上であること(例:50%以上)。

発電した電力の一定割合以上を自宅で消費することが求められます。

補助金額例:

- 太陽光発電パネル:1kWあたり1万円~4万円。

- 蓄電池:1kWhあたり2万円~3万円。

太陽光発電補助金を例えるならば

「初めてのキャンプで配られる初心者セット」

のようなものです。

正しい使い方を知ることで、効率よく活用できます。

結論:

対象設備や条件を正確に把握することで、

補助金を最大限活用し、

導入コストを大幅に削減できます。

パネルやパワーコンディショナー、蓄電池の補助対象設備例

自治体ごとの補助金制度の違い

ここでの説明:

太陽光発電補助金は自治体ごとに異なるため、自分の地域に合った制度を把握することが重要です。

内容についての詳細説明以下の通り。

主な違い:

- 補助金額:

都市部では1kWあたり2万円程度、

地方では1kWあたり4万円と差があることがあります。 - 対象範囲:

一部の自治体では、蓄電池やエコキュートも

補助対象になる場合があります。 - 申請受付期間:

多くの自治体で年度ごとに受付期間が設定されています

(例:2024年4月~6月)。 - 国の補助金:

2014年度以降国の補助金はありません。

具体例:

- 東京都: 太陽光発電と蓄電池のセット導入で最大60万円の補助。

- 大阪府: 発電量10kW未満の設備に対し、1kWあたり3万円の補助。

例えば、自治体ごとの補助金制度は

「地域限定の特売セール」のようなものです。

条件を調べることで、お得な選択ができます。

結論:

地域ごとの補助金制度を事前に確認し、

自分の家庭に最適な選択をすることで、

補助金を最大限に活用できます。

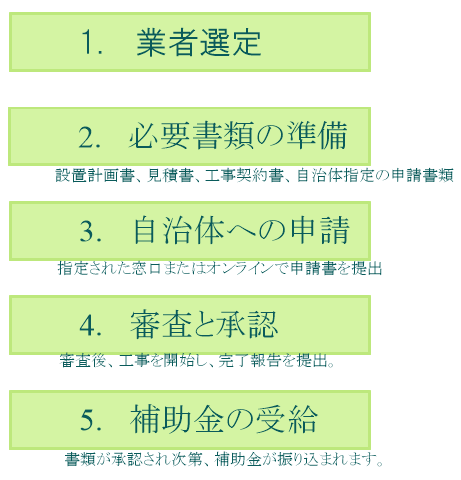

太陽光発電補助金の申請ステップ

ここでの概要:

太陽光発電補助金を申請するための

具体的な手順を解説し、

失敗を防ぐ方法を示します。

詳しく内容を説明します。

申請手順:

- 業者選定:

登録業者(リショップナビやグリエネで確認可能)に依頼。 - 必要書類の準備:

- 設置計画書

- 見積書

- 工事契約書

- 自治体指定の申請書類

- 自治体への申請:

指定された窓口またはオンラインで申請書を提出。 - 審査と承認:

審査後、工事を開始し、完了報告を提出。 - 補助金の受給:

書類が承認され次第、補助金が振り込まれます。

※注意点:

- 工事前に申請を完了させることが必須です。

着工後の申請は受理されませんので注意しましょう。 - 申請後に自治体が指定する期間内に工事を完了する必要があります。

例えば補助金申請の流れは

「料理のレシピ」のようなものです。

手順を間違えなければ、

美味しい結果(補助金)が得られます。

結論:

必要書類をしっかり準備し、

業者と連携して申請手続きを進めることで、

スムーズに補助金を受け取れます。

業者一括見積サイト↑

太陽光発電補助金を申請手順→

太陽光発電の設置費用に関する平均的な情報

- 太陽光発電システムの費用構成

太陽光発電の導入には以下の費用が含まれます: - 6kWシステムの平均費用

日本で一般的な6kWシステムの場合の費用例:- 総費用: 約150万円~200万円。

- 補助金適用後: 補助金額によっては約120万円~150万円程度になる場合があります。

- 1kWあたりの費用: 約25万円~30万円。

- ZEH基準住宅の場合

- 追加で必要な費用: 太陽光発電の導入に加え、断熱性能や省エネ設備の向上などで建築費が30%程度増加する可能性があります。

- 6kWの太陽光発電+ZEH基準の場合: 建築費用の総額が500万円~800万円の増加となるケースが多いです(建物の大きさや仕様によります)。

- ランニングコストの削減効果

太陽光発電を導入すると、電気料金が削減され、余剰電力の売電収入も得られます。6kWシステムでは年間10万円~20万円程度の節約効果が見込まれます。

おわりに当たってまとめ

ここでは色々な補助金の種類と、住宅リフォーム・リノベ及び新築戸建ての補助金の内容と関係性についてお話してきました。補助金を活用するには、多くの申請書類ばかりでなく手続きについても配慮していかなければならないことがお分かりいただけたものと思います。これには、初めて補助金を申請するあなたにとって大きな負担となります。そのために、補助金について多くの経験知識を持ったプロ(設計者または建築業者)とタッグを組んで進めることをお勧めします。

あなたが、この補助金を受けるか受けないかということよりも、これからリフォーム・リノベまたは新築をしようとする方に、国や自治体が、補助金や助成金、支援金を準備して、世界人類の幸福のために、そして人生100歳時代を健康で幸せな生活を送るために、大事な癒しと安全安心の住宅づくりに、資金を利用してくださいと、国家予算を振り分けて協力を呼びかけているのですから、この制度は絶対に受けるべきものです。

そして難病や認知症に罹らず、子や孫にできるだけ厄介にならない健康で幸せな老後生活を送りたいと、誰もが思っているのではないでしょうか?であるならこの準備された補助金や助成金、支援金を活用して出来るだけ価値ある住宅づくりを実践しましょう!

簡単3ステップで最適な

リフォーム・リノベーションの

見積りが手に入る!「リショップナビ」

でお得なプランを確認ください。

[…] 知らないと損するリフォーム補助金 […]

[…] 知らないと損するリフォーム補助金 […]

[…] 知らないと損するリフォーム補助金 […]

[…] リフォーム補助金!知らないと損々 […]

[…] リフォーム補助金!知らないと損々 […]

[…] リフォーム補助金!知らないと損々 […]

[…] リフォーム補助金!知らないと損々 […]

[…] リフォーム補助金!知らないと損々 […]

[…] リフォーム補助金!知らないと損々 […]

[…] リフォーム補助金!知らないと損々 […]